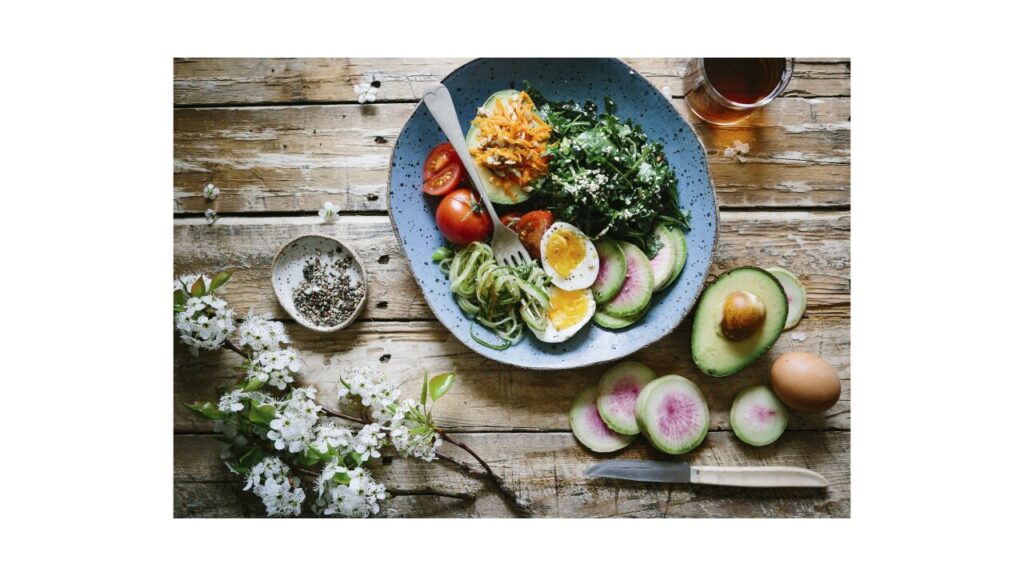

「食と健康」

我々の目の前にはたくさんの選択肢があります。そして、本能的には食事は健康のために重要であるとわかっていても、その影響は「明日には結果が出る」わけではないために、その選択をおろそかにしがちです。そして、一定数の人が、いざ病気になった時、そこで初めてこれまでの食生活を悔やみます。

世の中には、手に入りそうでなかなか手に入らないもの、一度失ったらなかなか取り戻せないものがたくさんあります。

中でも重要なものは、「健康」と「信用」です。

ここでは「食と健康」を取り上げたいと思います。

もしあなたが病気を全く恐れていないのならば、少しは危機感を持った方が良いと思います。「健康」というのはある日突然失うことがあるからです。そしてその原因は日々の「選択」の積み重ねにあることが多いです。日々の「選択」は積み重ねれば「習慣」になります。悪い習慣は病気につながります。

一方で、病気を過度に恐れる必要はありません。どんなに気をつけていても「加齢」には勝てません。時は経ちます。それに抗うことなど人間には不可能なのです。いずれ我々には平等に「死」がやってくるように、ほとんどの人に病気という災厄が襲いかかります。

これは受け入れなければならない事実です。

しかし、病気をただ漠然と怖れるのではなく、統計や科学的知見をもとに「どうすればリスクを下げられるのか」を考えることが大切です。がんや糖尿病、心血管疾患、認知症といった多くの病気は、生活習慣、特に食習慣と密接に関係しています。

私たちが日々選ぶ食は、我々の体を形成します。そう遠くない未来に実際に体に影響がでます。

大事なことは、単なる栄養素ではなく「食品の出どころ」であったり、「構成」を知ることです。自然に近い食品を選ぶことが、病気を遠ざける第一歩です。精製食品や添加物まみれの超加工食品は安価で便利ですが、その代償として病気のリスクを高めます。逆に、野菜や果物、発酵食品、自然塩など「本物」に近い食品を選ぶことは、体本来の力を支えることにつながります。

「選択」をするためには、まずは「知ること」から始めなければなりません。

日本における主要な病気と食習慣との関係

日本人の病気の状況を見てみましょう。以下に代表的な疾患を挙げさせていただきました。とはいえ、じっくりみるのは面倒なものです。簡単に言うと多くの病気が戦後から増えている現実があります。そしてどれも食事との因果関係が否定できないものばかりです。

縄文時代から脈々と続く「日本人の食生活」、あるいは「人類の食生活」は、ここ何十年足らずの期間で急速に変化を遂げています。食べる野菜の種類が変わったくらいならまだいいかもしれないですが、これまで人類が「口にしてきたことのない」食品、あるいは加工食品を大量に摂取する時代になりました。

現代は飽食の時代といわれながら、私たちの食卓は決して豊かとはいえません。手軽で安価な加工食品に依存する一方で、本来不要な添加物や質の低い食品を多く摂取し、逆に体が必要とする栄養素は欠乏したままです。その結果、かつての栄養不足による病気は影を潜めつつも、今度は栄養過多や偏った栄養摂取が原因の生活習慣病が広がっています。つまり「量は足りていても質が足りない」という矛盾が、私たちの健康を脅かしているのです。

これだけデータが揃っていれば直感的に感じることができるのではないでしょうか?厚生労働省のホームページでも(めちゃくちゃみにくいですが)しっかりと論じられております。

- 悪性腫瘍(がん):日本人の2人に1人が罹患。食生活の欧米化や加工肉の摂取がリスクを高める。

- 糖尿病:患者数約1,100万人。糖質過多の食事や肥満が大きな要因。

- 心血管疾患:年間約37万人が死亡。塩分・脂質の摂りすぎと生活習慣が影響。

- 脳血管疾患:高血圧や糖尿病が基盤にあり、食習慣と密接に関連。

- 認知症:2040年には高齢者の15%に達すると予測。栄養バランスや腸内環境も関与。

- アレルギー性疾患:腸内環境の乱れ、食生活の欧米化が背景に。

- 自己免疫疾患:関節リウマチなど、腸内細菌叢との関係が注目される。

関連する記事⬇️

医師がすすめる「病気を遠ざける食習慣」

病気を遠ざける食生活とは、ここ何十年で急速に変わってきた我々の食生活の「時計を逆回転」させることです。具体的には、急速に食卓に増えてきたものが我々の体質にあっているのか見直してみる。発酵食品などの昔ながらの食材の効用を見直してみる。旬なものであったり、できるだけ自然に近い食品や農業で育てられた野菜を取り入れるなどの行動です。

- 糖質を摂りすぎない:血糖値の急上昇を避け、糖尿病・動脈硬化のリスクを下げる。

- 腸内環境を整える:発酵食品や食物繊維を取り入れ、免疫力を高める。

- 良質な脂質を摂る:オリーブオイル、魚由来のオメガ3脂肪酸で炎症を抑える。

- 抗酸化物質を摂る:野菜・果物・緑茶で酸化ストレスから細胞を守る。

- 自然に近い食品を選ぶ:精製塩や加工食品を避け、自然塩や伝統的な製法の食品を取り入れる。

そう考えることで「避けるべきもの」と「取り入れるべきもの」がはっきりとわかってくると思います。ただし、中には、同じ食品であっても「そっくりなもの」が存在していることに注意しなければなりません。

そっくりさんの第一人者。まずは「塩」です。

塩をめぐる議論と自然塩の重要性

塩分については「摂りすぎると高血圧になる」という通説が広く知られていますが、科学的に一律に証明されたわけではありません。これは医学部時代からその生理学的な仕組みを誰にも教えてもらったことがありません。多くの研究は加工食品の摂取量を“塩換算”して関連づけており、その妥当性には議論が残ります。実際には「塩分過剰が心血管リスクを高める」とする意見と、「必ずしも一律に危険とは言えない」とする意見があり、研究の前提条件や解析方法によっても結論が変わります。

ここで注意すべきは、学術論文で扱う「NaCl」と、私たちが日常で口にする「塩」は必ずしも同じではないということです。精製塩は塩化ナトリウムだけを取り出したもので、自然塩に含まれるカルシウム、マグネシウム、カリウムといった微量元素を欠いています。天然塩が主流だった時代に塩による大規模な健康被害が報告されていないことを考えれば、問題は「塩の量」だけでなく「塩の質」にあるといえるでしょう。

そして、現代ではこれだけの地球人口に行き渡るだけの天然塩を供給することは不可能ですし、精製塩を避けて生活することは不可能です。精製塩と天然塩のそれぞれのみ摂取した群の健康状態を大規模に長期間比較した文献があればそれは信頼するに当たりますが、研究デザインからして難しいと思います。

調べない方がいいこともあります。それは利権が絡むことがあるからです。ですので、精製塩を作る業界があるかぎり、明らかになることもないと思います。そうなると「証拠を出せ」と言うのは「かぐや姫からの無理難題」に近く、できないとわかっていて要求しているに等しいのです。

結局は、自分が何を信じ選択するかですが、僕自身も精製塩を「できるだけ」でしか避けません。それによる我慢や考えすぎも体に良くないかもしれないです。妥協も大事、曖昧に生きることも大事です。

ただ、結論としては・・・便利さや大量生産、安さを理由に精製塩を常用することは、体に必要な要素をそぎ落とした“偽物”を摂取しているとも言えます。血圧と関係があるのは精製塩ではないか?と僕は疑っています。だからこそ、精製塩ではなく海塩・岩塩・天日塩などの自然塩を選ぶべきだと考えています。これは議論の余地がある分野ですが、自然に近いものを選ぶことが、安全側に立った予防の第一歩です。

そして、塩のみならず、現代の調味料の多くは、本来の製法から大きく離れ、安価で大量生産できる「偽物」が市場を占めています。

たとえば醤油は、本来は大豆・小麦・塩を長期熟成させて造られますが、現在はアミノ酸液やカラメル色素で短期間に作られた「新式醸造」が主流です。味醂も、もち米・米麹・焼酎で仕込む伝統製法に対し、糖類やアルコールを加えただけの「みりん風調味料」が大半。酢も、本来は米や麦を原料に数か月発酵・熟成させますが、短期間で醸造したりアルコールを希釈しただけのものが多く出回ります。こうした「簡略化調味料」は価格は安いものの、旨味や香りの奥行きが乏しく、健康への影響も懸念されます。日々の食生活を豊かにするには、原材料表示を確認し、本物の調味料を選ぶ目を養うことが重要です。

関連する記事はこちら⬇️

白い粉。精製小麦や砂糖の問題

塩と同様に、現代の食生活において問題となっているのが小麦や砂糖の精製です。白い小麦粉や白砂糖は、見た目は美しく保存性も高い一方で、本来含まれているビタミンやミネラル、食物繊維が取り除かれてしまっています。その結果、血糖値を急激に上昇させ、インスリン抵抗性や糖尿病のリスクを高めます。

また、栄養素の乏しい「空のカロリー」となり、代謝を乱しやすい点も問題です。さらに、精製された糖はインスリンやインスリン様成長因子の分泌を促し、炎症を引き起こすことがあります。その結果、細胞の異常な成長を刺激する可能性があり、がんのリスクとも関連づけられています。加えて、血糖値の急上昇と急降下の繰り返しは体内のホルモンバランスを乱し、免疫機能にも悪影響を及ぼす可能性があります。全粒粉や黒糖、てんさい糖など、より自然に近い形で摂取することが望ましいといえるでしょう。

そして、そもそも小麦が日本人に合っているのか?と言う問題提起があります。

小麦をめぐる議論は単純に「良い/悪い」で片づけられるものではありません。古来から日本でも栽培されてきた一方で、戦後のアメリカ輸入政策によって一気に消費が拡大し、日本人の食生活に深く入り込みました。近年注目されるのはグルテンによる腸への影響であり、セリアック病やグルテン過敏症、リーキーガット症候群などとの関係が取り沙汰されています。ただし、これは体質や品種、加工法によっても差があり、一概に小麦を「悪者」とすることはできません。例えば比較的グルテン含有量の少ない古代小麦も選択肢のひとつです。街中でもそのようなことに気を遣ってか、古代小麦を使用しているパン屋もたまに見かけるようになりました。

一方で、安価な輸入小麦や加工食品に使われる小麦は、農薬処理・漂白・長期保存など多くの過程を経ており、その質に懸念が残ります。また輸入小麦は家畜飼料としても大量に使われており、飼料用小麦に使用された残留農薬や漂白剤などが家畜の脂肪に蓄積し、間接的に人間の食生活へ影響を及ぼしている可能性もあります。

結論としては、小麦そのものが問題というよりも「現代の小麦のあり方」が健康や社会に課題を投げかけているといえるでしょう。小麦を避けることが難しい現代社会だからこそ、選び方や摂り方に意識を向けることが大切です。

セリアック病:欧米に多い自己免疫疾患で、グルテン摂取により腸粘膜が損傷します。日本では頻度は低いですが「ゼロではない」。

非セリアック・グルテン過敏症:科学的には議論が多いですが、セリアックでなくてもグルテンで腸の炎症や不調を感じる人がいます。

リーキーガット症候群:腸のバリア機能低下により異物が血中に漏れ出すとされる状態。小麦のグルテンや農薬(グリホサート)が関与するとの説がありますが、医学的には確定していない部分も多いです。

関連記事や「各論」を紹介します⬇️

動物性より植物性が安心?植物油脂をめぐる課題

現代の加工食品には、サラダ油やショートニング、マーガリンなどの精製植物油脂が多用されています。これらは大量生産と保存性を優先して作られ、トランス脂肪酸や過酸化脂質を含みやすく、動脈硬化や炎症性疾患のリスクを高めることが知られています。油は量よりも質が重要であり、オリーブオイルやアマニ油、魚油など、抗炎症作用を持つ自然由来の油を選ぶことが病気を遠ざけるカギとなります。特にオメガ6脂肪酸の過剰摂取は炎症性の体質を作り出し、がんのリスクを高める可能性が指摘されています。また、質の悪い動物性脂肪にはホルモンや抗生物質が残留している場合があり、それが体内で蓄積されることで健康に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。

しかし我々が健康に気をつけ始めると、それを利用しようとする流れとそれに伴う金儲けの構造が構築されます。その代表例がオリーブオイルです。

オリーブオイルは「健康に良い油」として世界的に広く認知され、地中海食の中心として心疾患や生活習慣病のリスクを減らす油とされています。特にエキストラバージンオリーブオイルは低温圧搾で得られるため、抗酸化物質やビタミンE、ポリフェノールなどを豊富に含み、抗炎症作用や老化予防効果が期待されています。しかしその人気と高い付加価値ゆえに、流通量が収穫量を上回るという不自然な現象が各国で指摘されています。つまり「実際に生産された量よりも多く市場に出回っている」ということであり、その背景には偽装や不正混入が存在すると考えられています。

具体的には、安価な大豆油やひまわり油を混ぜてオリーブオイルと偽る例、品質の低い精製油を「エキストラバージン」として販売する例、さらにはチュニジアやトルコ産を「イタリア産」と偽装するような産地詐称も確認されています。実際に欧米では大規模な摘発が何度も行われており、オリーブオイルは「世界で最も偽物が多い食品の一つ」とまで言われるほどです。

では、消費者はどう対応すべきでしょうか。最も大切なのは「信頼できる商品を選ぶ」ことです。国際オリーブ協会(IOC)の認証やオーガニック認証を受けているか、産地や収穫年が明記されているかといった情報は信頼性の判断材料になります。また、オリーブオイルは光や酸素で劣化しやすいため、遮光瓶に入った小瓶を選び、できるだけ早めに使い切ることも品質を守るために有効です。さらに、本物のオリーブオイルは青い草のような香りや軽い辛味・苦味を感じることが多く、まったく無味無臭で油っぽいだけのものは注意が必要です。

結局のところ、オリーブオイルの問題は「本物かどうか」を見極めることに尽きます。健康に役立つはずの食品が、不正や偽装によってかえって害になることがないように、私たち消費者一人ひとりが“選ぶ力”を養う必要があるのです。

オメガ3脂肪酸が大事

現代の食事では、オメガ6脂肪酸の摂取量が大幅に増加しています。その原因の一つが、鶏や牛などの家畜の飼料が牧草から大豆やトウモロコシに変化していることです。これにより、私たちが摂取する肉製品に含まれるオメガ6脂肪酸の割合も高くなっています。

さらに、加工食品や揚げ物の普及もオメガ6脂肪酸の過剰摂取に拍車をかけています。オメガ6脂肪酸が引き起こす過剰な炎症反応は、がんの発症やがん細胞の成長に関与する可能性があるとされています。理想的なオメガ3とオメガ6の比率は1:2〜1:4程度とされますが、現代の食生活では1:10〜1:20と大きく偏っているのが一般的です。過剰なオメガ6摂取を避け、オメガ3を意識的に取り入れることが重要です。

安全な動物性食品を選ぶポイント

見落としがちで、さらに注意すべきは、食品添加物や農薬などの有害物質が脂肪に蓄積するという事実です。家畜の餌に含まれる化学物質も、そのまま動物の脂肪に蓄積され、最終的には私たちが口にする肉製品を通じて体内に取り込むことになります。つまり、動物性タンパク(動物性脂肪)の質はその動物が食べた餌の質に直結しているのです。

このため、私たちが健康のために選ぶべき動物性食品は、その飼育環境や餌の質に大きく左右されます。具体的には、牧草で育ったグラスフェッドビーフ、放牧飼育の鶏卵、有機飼料を与えられた家畜の肉などが推奨されます。これらはオメガ3とオメガ6のバランスが良く、不要な化学物質の残留リスクも低い傾向にあります。

一見高価に思えるかもしれませんが、長期的に見れば健康リスクを減らす「自己投資」と言えます。牧草や餌にこだわった動物性タンパクを選択することは、病気を遠ざける重要な一歩なのです。それが判断できなければ、できるだけ脂身の少ない赤みを選択するべきでしょう。

植物性タンパクの選び方

動物性食品と同様に、植物性タンパクについても質の見極めが重要です。大豆や豆類は良質なたんぱく源ですが、できるだけオーガニックや非遺伝子組み換えのものを選ぶと安心です。納豆や豆腐など、日本の伝統的な大豆食品も健康に役立ちます。

発酵食品の力

発酵食品は、日本の伝統的な食文化の中で育まれてきた健康の知恵です。納豆、味噌、漬物、ヨーグルトなどは腸内環境を整え、免疫力を高める働きがあります。近年の研究でも、腸内細菌叢のバランスがアレルギー疾患や自己免疫疾患、さらには精神的な健康にも影響を与えることが示されています。毎日の食卓に少量ずつ取り入れることで、体質改善や病気予防につながります。

乳製品に関する議論

牛乳や乳製品は、戦後のアメリカによる食糧支援と酪農普及政策を背景に、日本社会に広がっていきました。母子手帳や学校給食に導入され、「牛乳=健康」というイメージは国策と広告によって強力に植え付けられたのです。しかし、日本人の多くは乳糖を分解しにくい体質を持ち、必ずしも牛乳を消化吸収に適した食品とは言い切れません。それでもテレビやマスメディアでは「骨を強くする」「成長に不可欠」といった宣伝が繰り返され、栄養学的裏付け以上に、産業振興と政治的意図を含んだプロパガンダ的要素が強かったといえるでしょう。

現代においても、乳製品の評価は賛否が分かれます。ヨーグルトなどの発酵乳製品は、プロバイオティクスの供給源として腸内フローラを整え、免疫機能や消化吸収に良い影響を与えるとされます。一方で、乳糖不耐症の人では下痢や腹部膨満感を招きやすく、牛乳タンパクに過敏性を持つ人ではアレルギー反応を起こす場合もあります。さらに、乳製品の摂取と前立腺がんや乳がんリスクとの関連については研究報告が一定せず、地域や食習慣の違いによって解釈が分かれるのが現状です。「乳製品は誰にとっても健康的」という単純な図式は成り立たないのです。

加えて、現代の市販ヨーグルトには「本物」と呼べないものも少なくありません。乳酸菌発酵による本来の機能が弱く、砂糖や香料を大量に添加したデザート化商品や、加熱殺菌で菌が死滅してしまった製品も多く出回っています。消費者が「健康に良い」と信じて選んだつもりでも、実際には糖分過多でかえって腸内環境に逆効果というケースさえあります。

結論として、乳製品は必ずしも全員にとって良い食品ではなく、個々の体質や健康状態を踏まえて選ぶことが賢明です。乳糖不耐症やアレルギーのある人は無理に摂る必要はなく、代替として豆乳ヨーグルトや納豆などの発酵大豆製品を活用するのも有効な選択肢です。大切なのは「牛乳は絶対に体に良い」という思い込みではなく、自分に合うかどうかを見極め、質の高い製品を選んでいくことにあります。

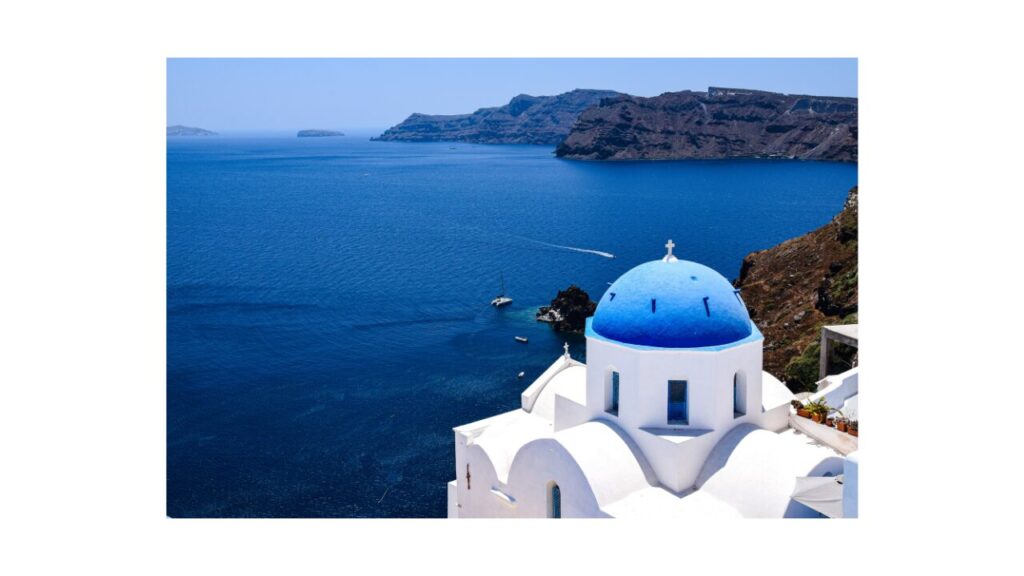

栄養精神医学の視点

MIND食(Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay)は、地中海食とDASH食を組み合わせて認知症予防に特化した食事法です。DASH食(Dietary Approaches to Stop Hypertension)は、米国国立心肺血液研究所が提唱した高血圧予防・改善のための食事法です。野菜・果物・全粒穀物・魚や鶏肉・豆類・低脂肪乳製品を中心に、塩分・赤身肉・飽和脂肪・砂糖を控えるのが特徴です。血圧を下げ、心血管疾患や糖尿病リスク低減に有効とされ、科学的根拠の多い食事法の一つと位置づけられています。シカゴのラッシュ大学の研究では、忠実に守った人でアルツハイマー病の発症リスクが約53%、ゆるやかに実践した人でも35%低下するとの報告があります。

推奨されるのは緑黄色野菜、ベリー類、ナッツ、オリーブオイル、全粒穀物、魚、豆類、鶏肉、少量の赤ワイン。一方でバターやマーガリン、チーズ、赤身肉、揚げ物、ファストフード、菓子類は控えることが推奨されます。単なる減塩やカロリー制限ではなく、脳の健康を守ることを目的にしている点が特徴です。

背景には「腸脳相関」があります。腸内細菌が作る短鎖脂肪酸は炎症を抑え、脳機能を支える役割を果たします。発酵食品と水溶性食物繊維をセットで摂ることが腸環境を整えるカギです。また、魚や卵、大豆などの良質タンパク質は神経伝達物質の材料となり、青魚のDHA/EPAや緑茶・カカオのポリフェノールはシナプス機能や抗酸化作用に貢献します。ビタミンB群やミネラルも気分や集中力を支える重要な栄養素です。

さらに血糖変動は気分に直結します。高GI食品は眠気や不安定な気分を招くため、精製度の低い主食を適量にし、食事の順番(野菜→タンパク→主食)を意識すると安定しやすくなります。食パターンとしては、地中海食や和食、MIND食のような「野菜・魚・発酵食品中心」の食事が抑うつや不安のリスクを下げるとされ、逆に超加工食品や砂糖飲料が多い食生活はメンタル不調と関連することが報告されています。

実践のヒントとしては、朝はタンパク+食物繊維+良質脂質を意識し、昼は野菜を先に摂る、夜は過食や深夜食を避けるなどシンプルな習慣が効果的です。毎日色の濃い野菜を取り、青魚を週2〜3回、調味料は伝統的なものを選ぶ。砂糖飲料やお菓子は例外扱いにし、よく噛んで感謝して食べることで「心の栄養」としての食事の価値も高まります。

結論として、MIND食は脳と心の健康を支える実践的な食事法です。ただし「万人に効く魔法の方法」ではなく、自分の体質やライフスタイルに合わせて無理なく取り入れることが重要です。メンタル不調が強い場合は、食事だけでなく医療や心理的支援を併用することが望ましいでしょう。

どこで買い物をする??

僕は普段からできるだけ自然派食品を扱うスーパーを利用するようにしています。都内であれば「F&F」や「こだわりや」をよく訪れます。これらの店舗は有機・無農薬の野菜や、昔ながらの製法で作られた調味料、無添加の加工品などを豊富に取り扱っており、安心して買い物ができる点が魅力です。

特に調味料は、醤油や味醂、酢といった基本的なものでも製法の違いで味や風味が大きく変わるため、信頼できるお店で選ぶよう心がけています。また、日常の買い物だけでなく、デリバリーサービスとして「パルシステム」も利用しています。産直の野菜や添加物をできるだけ抑えた加工品が多く、忙しい時でも自然派の食品を手軽に取り入れられる点がありがたいです。店舗と宅配をうまく組み合わせることで、食の質を守りながら無理なく続けられるのが大きなメリットだと感じています。

未病という考え方

「未病」とは、病気になる前に体の変化に気づき整えるという東洋医学的な概念です。西洋医学では生活習慣病予防や早期発見が重視されますが、本質的には同じ「予防」という視点を共有しています。急性期には西洋医学が力を発揮しますが、慢性疾患や体質改善には伝統医療や生活改善が有効です。どちらか一方に偏るのではなく、使い分ける姿勢こそ大切です。今、私たちは真剣に考える時なのです。

チベット医療は、インドや中国医学の影響を受けつつ独自に発展した伝統医学で、食事・薬草・瞑想などによる体質改善を重視します。現代では西洋医学と役割分担して活用されており、外傷や感染症などの急性期には即効性のある西洋医療が第一選択とされます。一方、生活習慣病や慢性疲労、心身の不調といった慢性期や日常のケアでは、チベット医療の予防・体質調整のアプローチが生かされます。両者を補完的に使うことで、人々の健康を包括的に支える仕組みとなっているのです。

日本で私たちが取るべき姿勢は「急性期は西洋医学、慢性期や日常ケアは生活や伝統的知恵」というハイブリッドな考え方です。救急や重症疾患は即効性のある西洋医学に委ねるべきですが、生活習慣病や慢性疲労など長期的な課題には、食事や発酵食品、運動、心を整える習慣が有効です。どちらかを否定するのではなく、両者を補完的に使い分けることが現実的かつ賢い選択といえます。消費者が正しい知識を持ち、自分の体質に合った方法を選ぶことが、未来のより良い選択肢を広げることにつながります。

医療とビジネスの関係

医療にはビジネスの側面があります。信頼できる保険診療やガイドラインにも経済的要因や利権が絡み、また患者の不安につけ込む高額な自由診療も存在します。歴史的に見ても、高度な医療は富裕層や王族のために発展し、一方で庶民には安価で身近な医療が発展してきました。現代もまた、同じ二重構造を抱えています。その中で「自分を守る力」を持つことが求められます。

元アメリカ副大統領のアル・ゴアは「人は失業するようなことに関しての事実は認めたがらない」と述べています。まさに喫煙や農薬の規制が遅れるのは、それらに依存する巨大産業の存在が背景にあるためです。医療や食に関わる議論も同様に、産業構造や経済的利害の影響を受けやすいのです。

たとえ利権構造が存在していても、その中に本当に価値あるものや最善の選択肢はあります。大切なのは、偏った見方や頑なさでその機会を逃さず、柔軟かつ賢明に選び取っていく姿勢です。

食事と心の健康

近年、食事が身体だけでなく心の健康にも直結することが数多くの研究で示されています。地中海式食事や日本の伝統的な和食を取り入れる人は、うつ症状のリスクが低下するという報告があり、果物や野菜、発酵食品を多く摂ることが精神的な安定や幸福感の向上につながることが分かっています。逆に、砂糖や超加工食品を多く摂る人は気分の不安定さやうつ傾向が強まる傾向があります。

この背景には、脳と腸をつなぐ「腸脳相関」があり、腸内細菌叢のバランスが感情や認知機能に影響を与えることが明らかになっています。良質な脂質(オメガ3脂肪酸)、抗酸化物質、発酵食品などは腸と脳の双方にプラスに作用し、ストレス耐性や心の安定に寄与します。ハーバード大学の研究者は「脳を高級車に例えるなら、良質な食事はプレミアム燃料である」と表現し、日常の食の質が心のパフォーマンスを決定づけると強調しています。

したがって、健康を考える際には体の病気予防だけでなく、心の健康を育む食習慣も重要な柱といえるでしょう。

健康と生き方

健康は人生を謳歌し、人の役に立ち、楽しく生き、日々成長するための土台です。医療保険に頼るのではなく、食に感謝し、選択を大事にしながら病気を遠ざける生き方こそが本質的です。

食に関して大切なのは、避けるべきものはできるだけ避け、取るべきものは積極的に取り入れるという姿勢です。そのためには正しい知識が必要ですが、同時に何かを盲信しすぎない柔軟さも大切です。世の中にはまだ分からないことも多く存在します。

さらに、友人や家族からいただいた食品が本来なら避けるべきものであっても、感謝の気持ちを優先してありがたくいただけばよいのです。少しくらいなら大丈夫ですし、食べ物に対してストレスを感じる必要はありません。外食やファーストフードも同じで、「知ったうえで口にする」ことが大切であり、場面によっては必要な選択肢となります。大切なのは、あくまでもバランスを保ち、感謝して食べることです。

と考えながら行動しています。誰かの参考になれば幸いです。

まとめ

主要な病気の現状を理解し、「未病」の考え方を取り入れて日々の食習慣を整えることは、未来の自分を守る行為です。食品の出どころに目を向け、自然に近いものを選ぶこと。医療や薬に依存しすぎず、自らの生活の中に健康を育てること。これこそが病気を遠ざけ、人生をより豊かに楽しむための道です。

身の回りを見渡すと「安心して食べられるものは少ない」と思うかもしれません。しかし探せば、農薬や添加物を抑えた食品や、丁寧に作られた商品は確かに存在します。完全に避けるべきを避けることは難しいですが、その現実を受け入れつつ、日々の選択を少しずつ賢くしていくことが大切です。それは努力している生産者を支えることにもつながり、結果的に「良い商品が市場に残る」循環を生み出します。良い選択肢を未来に残すためには、私たち消費者が意識を持ち、需要を示していくことが欠かせないのです。

今日からできる3つの小さな実践

- 一食に一品、発酵食品を取り入れる(納豆・味噌汁・ヨーグルトなど)。

- 飲み物を砂糖入りから水やお茶へ置き換える。

- 食事の最初に野菜を一口。血糖変動をやわらげ、満腹感も得られやすくなります。

まずは小さな一歩から始めてみましょう。その積み重ねが、未来の大きな健康につながります。

FAQ

- Q糖尿病になる人はどれくらいですか?

- A

日本には約1,100万人の糖尿病患者がいます。40歳以上では10人に1人の割合です。

- Q認知症の将来予測は?

- A

2040年には65歳以上の約15%、2060年には約3人に1人が認知症になると予測されています。

- Q心血管疾患を防ぐために意識すべきことは?

- A

塩分や脂質の摂りすぎを避け、運動習慣を持ち、禁煙を心がけることが大切です。

- Qアトピー性皮膚炎やアレルギーを軽減するには?

- A

腸内環境を整える食習慣、十分な睡眠、ストレス管理が症状の改善に役立ちます。

- Qがんは食事で完全に防げますか?

- A

完全に防ぐことはできませんが、野菜や果物、自然に近い食品を中心にした食生活でリスクを下げることは可能です。

コメント